私たち臨床心理士は、うつ病や抑うつ状態、パニック障害などと思われる、実際の生活に支障をきたした人たちからお話をうかがうことが少なくありません。

そうした方に発症時期を振り返っていただくと、多くの方が、「徹夜や残業などを続けて無理をしていたけれど、疲れはあってもたいしたことではないと考えて続けていた」と言われます。そして、大きなプロジェクトや納期が終了した直後、または少し経ってから、本格的に体調を崩し、気づいたらうつ病の一歩手前になっていた、というケースが多くあります。

このように無理を重ねている渦中に、体調が悪化したという意識になりにくい理由のひとつは、過労中は、脳の中に、麻薬のモルヒネに似たエンドルフィンという脳内物質が分泌されるからだといわれています。脳内物質が疲れや痛みを麻痺させ、いわゆる「ナチュラルハイ」な状態となるため、過労状態に気づきにくくなるのです。

休むという選択肢がなく、追い詰められた環境では、体調に気を配ることは二の次になってしまいます。しかし、もしもこうした考え方や行動、生活習慣などが癖になっていたとしたら、その人に染みついた傾向を改めない限り、同じことが繰り返される可能性は高いのです。

こうした心と行動の癖を修正するお手伝いをするのが、私たち臨床心理士の仕事の一部でもあります。

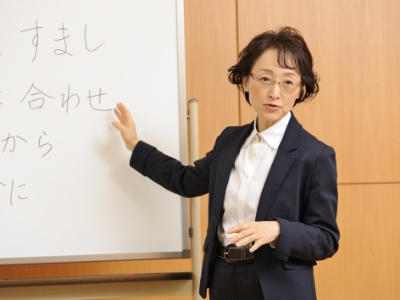

1995年、臨床心理士資格取得。国立病院児童精神科技術研修生を経て、公立教育相談室で小学生から高校生までの児童・生徒を中心に10年以上相談活動を続け、その後、成人の精神衛生に相談活動を移す。家族関係や身体不調の背景にある、生きづらさのメッセージを読み取ろうと研鑽を積み、医療関係者や関連機関とも連携を図って来談者がより生きやすい生活が送れるよう心がけている。